17 de octubre de 1962 y hasta bien avanzados los años setenta, se emitió en tiempo real, simultaneando su realización y emisión directa al aire, proceso que entre nosotros denominamos difusión en vivo.

17 de octubre de 1962 y hasta bien avanzados los años setenta, se emitió en tiempo real, simultaneando su realización y emisión directa al aire, proceso que entre nosotros denominamos difusión en vivo.

El diseño de la parrilla de programación en un medio de comunicación electrónico combina múltiples proyectos y propuestas.

Aunque la permanencia de los programas radiales-televisivos habituales no obedece estrictamente al parámetro temporal, lo más común es que se extiendan aproximadamente durante cuatro o cinco años. Lo esencial radica en conservar su efectividad comunicativa-cultural y con ellas, la atención y la preferencia de los públicos. Cuando las variantes creativas se agotan, el proyecto en cuestión vence su ciclo de vida y por si mismo, impone su desaparición.

El éxito original de un programa y el hecho de que su difusión continua rebase ese tiempo habitual, es un misterio, un verdadero enigma que no depende de formulas comunicativas, creativas o dramatúrgicas pre-establecidas pues; en ocasiones, no bastan el prestigio de sus guionistas o escritores, su fortaleza productiva o el carisma de quienes lo conducen.

Anulando estadísticas y pronósticos, algunos proyectos logran un impacto perdurable y devienen sucesos mediáticos que mantienen su encanto durante décadas.

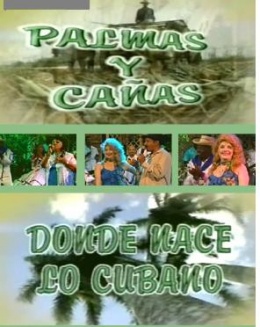

En nuestro sistema radial, descollan por ejemplo, Alegrías de sobremesa, Nocturno y La pandilla Pirulí y en la televisión, aparecen como estandartes de esta tendencia, Palmas y Cañas y Escriba y Lea.

Entre las propuestas con mayor duración en la pantalla nacional Palmas y Cañas, no solo es el proyecto de cultura campesina mas añejo de nuestra televisión nacional sino por añadidura, la propuesta audiovisual más prolongada de nuestro sistema y probablemente, de la televisión a escala global.

Paradójicamente, aunque su misión fundamental es expandir las más diversas expresiones de la cultura guajira, de una u otra forma llega muy hondo a todos los cubanos, incluidos los citadinos.

Como revista musical variada se ha difundido ininterrumpidamente cada semana desde el 17 de octubre de 1962 y hasta bien avanzados los años setenta, se emitió en tiempo real, simultaneando su realización y emisión directa al aire, proceso que entre nosotros denominamos difusión en vivo.

Ante la descomunal tarea que significaría relacionar todas aquellas prestigiosas glorias de la cultura cubana que hasta hoy han participado regularmente en Palmas y Cañas; permítanme homenajear a aquellos que le impregnaron su sello de excelencia y distinción, que le dio su fama más allá de nuestras tierras:

Antonio Emilio Vázquez Gallo, fue un incansable gestor fundacional en la televisión: A el se deben los primeros programas orientados a los niños, las primeras aventuras emitidas en la pantalla fundacional cubana; importantes espacios teatrales y los programas dedicados al universo campesino.

Ya desde junio de 1953, en el Canal 2, Telemundo; Vázquez había apostado por estas temáticas con Alma guajira, donde asume la producción y dirección de los libretos de Juan Herbello y donde actuaron, entre otros, Paco Alfonso, Maria Ofelia Díaz y Yeyo Arias.

A partir del mes de octubre siguiente, el programa transito al Canal 4, Televisión Nacional, donde se mantuvo hasta 1954.

Para octubre de 1953, Telemundo estrena los lunes a las nueve de la noche, Tierra cubana, con la dirección de Jesús Cabrera.

Esta televisora culmina esa década con El guateque de Apolonio, donde Jesús Orta Ruiz, escribía los libretos e interpretaba el personaje de Liborito - símbolo de la patria- que en cada edición se enfrentaba con décimas y controversias que reflejaban la situación nacional a El manengue, interpretado por Adolfo Alfonso.

Cuentan sus coterráneos que Naborí, burlo por años la censura de la dictadura batistiana, escribiendo de manera paralela dos libretos: el que entregaba a los censores y el que se representaba y difundía en vivo desde los estudios de televisión. La situación se mantuvo casi hasta el triunfo de la Revolución, cuando el proyecto es suspendido definitivamente.

De los legados radiales, televisivos y cinematográficos nacionales se nutre Vázquez Gallo para crear Palmas y Cañas, que escribió y dirigió durante su primera etapa; en un complejo proceso de continuidad y ruptura de lo tradicional.

Desde sus orígenes, se prestigio con un elenco de altos kilates que hizo brillar con luz propia las diversas manifestaciones o disciplinas artísticas.

La música de nuestros llanos y serranías era llevada magistralmente por aquel Conjunto de  guitarras de Miguel Ojeda - que finalmente adopta el nombre de Conjunto Palmas y Cañas- mostrando el virtuosismo en la guitarra y el laúd de Orestes Jiménez, Víctor Benemelis, Magín Cabrera, Evelio Calderón y el propio Ojeda.

guitarras de Miguel Ojeda - que finalmente adopta el nombre de Conjunto Palmas y Cañas- mostrando el virtuosismo en la guitarra y el laúd de Orestes Jiménez, Víctor Benemelis, Magín Cabrera, Evelio Calderón y el propio Ojeda.

Su respaldo potenció a vocalistas, a las controversias de los poetas y hasta a los bailarines que, de giro en giro, mostraban las danzas de tierra adentro.

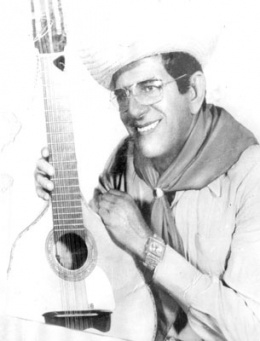

Lo mejor del repentismo nacional hizo perdurar tradiciones raigales con las controversias de grandes maestros como Justo Vega y Adolfo Alfonso, quienes se revelaron como orfebres de la palabra que enaltecían, con su elegancia y mesura, el gracejo mas autentico de la picaresca y del ingenio criollos.

Lo mejor del repentismo nacional hizo perdurar tradiciones raigales con las controversias de grandes maestros como Justo Vega y Adolfo Alfonso, quienes se revelaron como orfebres de la palabra que enaltecían, con su elegancia y mesura, el gracejo mas autentico de la picaresca y del ingenio criollos.

Las propuestas televisivas se miden por su resultado en pantalla y en esta ponderación generalmente ignoramos el reto que significan los procesos en que están inmersos nuestros artistas.

Así sucede con los rigores de la transmisión directa al aire que por mas de veinticinco años continuos se mantuvo en nuestra televisión pues el video tape, como proceso tecnológico que reproduce en cinta magnética las imágenes, solo comenzó a introducirse en Cuba, a mediados de los años setenta.

Sobre este aspecto abunda Adolfo Alfonso, en una entrevista concedida hace ya varios años:

Para nosotros la improvisación en esas condiciones requería un gran esfuerzo de concentración pues no había oportunidades para rectificar errores. Los pies forzados te obligaban a pensar con rapidez y quieras o no, la responsabilidad de hacerlo ante el público de toda Cuba, producía un estado emotivo muy particular.

En Palmas y Cañas, Justo Vega y yo inauguramos la décima partida, donde en lugar de diez versos; uno decía dos y el otro respondía de igual forma. También usamos la tonada y la seguidilla.

Justo Vega era un ser humano exquisito: compañero, amigo y un poeta que hizo grandes aportes a la décima. Siempre amable y cortes, no por gusto le decían El caballero de la décima cubana.

Los que hoy peinamos canas, integramos aquellas generaciones de cubanos que disfrutamos las interpretaciones mas depuradas de la guajira de salón creada por Guillermo Portabales, que luego su autor expandiría por Puerto Rico y por supuesto; de otros géneros bailables como las guarachas, los danzones y los sones recreados por un elenco fijo que en cada edición, alternaba con otros invitados.

¿Como olvidar a aquel dueto inolvidable de Ramón Veloz y Coralia Fernández; quienes  además de cantar, derrochaban gracia y cubana en la conducción y animación de todo el espectáculo?

además de cantar, derrochaban gracia y cubana en la conducción y animación de todo el espectáculo?

Allí, ante nuestros ojos, crecieron cada día, con su interpretación musical, entre otros, artistas como El Jilguero, Celina González, Radeunda Lima y La Calandria.

¿Como olvidar a Eduardo Saborit, autor de Cuba que linda es Cuba, símbolo musical de nuestra tierra junto a La guantanamera?

Allí, en más de una ocasión nos conmovimos con la poética telúrica y autóctona de Jesús Orta Ruiz, El Indio Naborí.

Las sucesivas de generaciones de cantantes, poetas e instrumentistas cubanos que han desfilado por sus estudios también han compartido las numerosas incursiones del programa en diversas provincias del país, propiciando el contacto directo con los hombres y mujeres de nuestro terruño.

Mucho le debe el auge actual de las décimas y del repentismo a su labor continua de preservación de la cultura del buen decir en verso, acunado en nuestros campos y potenciado por nuevas hornadas de cubanos y cubanas.

Como otras primacías históricas de nuestra televisión, la difusión ininterrumpida de Palmas y Cañas, durante medio siglo, ha sido ignorada hasta hoy por quienes otorgan los Premios Guiness.

En cambio, recibe el premio cotidiano del pueblo cubano que, en sus propuestas, ha visto dignificar estas expresiones culturales; uno de los pibotes ineludibles de la identidad nacional.