Hace ya más de cinco décadas se inauguró en Cuba lo que hoy conocemos como telenovela y sus rasgos distintivos siguen siendo objeto de polémicas intensas entre intelectuales y teóricos, entre productores y ejecutivos, entre los creadores y sus públicos.

Los juicios y criterios se acumulan y al paso de los años se dan por ciertas y absolutas muchas valoraciones sobre las primeras telenovelas que provoca la indignación o la sonrisa en quienes nos hemos dedicado a estudiar su etapa fundacional; pues en ocasiones, parecería que se refieren a otro producto comunicativo y no a lo que realmente constituyó nuestra radionovela o telenovela fundacional, gestoras de modelos que en una primera etapa se replicaron a la Región y que hoy, especialmente en el caso del audiovisual, se esparcen por todo el mundo.

Algunos de los resultados investigativos de nuestra tesis de doctorado nos permiten identificar y caracterizar las apropiaciones, los códigos y las prácticas aplicadas en el primer espacio habitual de telenovelas cubano que fue a su vez, el primero que utilizó en la Región el argumento original para la Televisión; quien inauguró el formato difusivo continuo de lunes a sábado y el que gestó el modelo del género luego expandido y diversificado más allá de nuestras fronteras desde la propia década del 50 del pasado siglo. Son estas primacías quienes le confieren su valor fundacional en Iberoamérica.

El espacio en cuestión denominado “La Novela en Televisión” se emitió por CMQ TV, Canal 6, entre el primero de octubre de 1952 y el 31 de marzo de 1953, intervalo donde estrenaron cuatro novelas escritas por Mario Barral López, escritor y director radial/ teatral, actor, locutor y publicista. Sólo una historia adicional resultó una adaptación de una historia proveniente de otro soporte, en este caso, el radiofónico, pero fue tal la extensión y transformación del contenido original, que casi pudiéramos afirmar que es fue un original.

Todas ellas, tenían como ejes de sus relatos a una o varias historias de amor; pero en contra a lo que se ha afirmado reiteradamente, si marcaron de una y otra forman y con variada intensidad e intencionalidad, la época y el lugar de la acción ficcional, reflejo de la cotidianidad y de la época, que se combinó con un discurso ético moral que reflejó en gran medida, la sociedad en que se crearon y se difundieron o la intención didáctica moralizante del autor o el emisor.

El análisis exhaustivo de sus códigos dramaturgicos comunicativos-comerciales inabordable en este espacio, impuso la selección: Esta primera experiencia de telenovela cubana en solo la primera etapa en la larga y diversa evolución de varias tendencias del género que maduraron durante esa década, período de la telenovela de la radiodifusión comercial producida y emitida en nuestro país, aún en proceso de investigación.

Nuestra telenovela asimiló muchos elementos del romanticismo, el folletín, y el melodrama francés posterior a la Revolución de 1789, donde su carácter masivo, tanto en la escena como en la narrativa impresa, transformó las esencias de estos productos culturales-comunicativos. Ello no le impidió asimilar, entre otros, elementos de nuestra radionovela, del Cine de Oro mexicano y argentino; de la novela televisiva norteamericana; del Teatro, de la Narrativa impresa cubana y de la Comunicación Comercial.

Llama la atención que su condición de historia o historias de amor, no evade el reflejo del entorno y la complejidad psicológica de sus personajes. Aun con las herencias relacionadas, la telenovela fundacional cubana ancló en la realidad de su contexto histórico con una referencialidad e intertextualidad insospechadas en las prácticas mediáticas y comerciales propias del modelo de radiodifusión comercial.

El modelo gestado desde 1952, por “La Novela en Televisión” tuvo entre sus principales apropiaciones a la serialidad, al uso de arquetipos en personajes, roles y recursos dramaturgicos-expresivos entre los cuales los más conocidos son los secretos y paternidades ocultas; los roles del villano/galán/heroína, la reiteración, las anticipaciones y el final feliz, heredados de sus matrices culturales.

Así, nuestra telenovela en un proceso perenne de continuidad y ruptura, dio continuidad a sus prácticas televisivas comunicativas de su predecesora la novela audiovisual norteamericana de 1950, evidenciadas en su estructura interna en bloques para propiciar la inserción de mensajes comerciales, que potenció el reiterado clímax y el suspenso pero privilegió a las historias de amor donde el peso del relato recaía en una o varias parejas protagónicas o co protagónicas asociadas en crecientes triángulos amorosos y en favorecer el escenario familiar.

Aunque se ha afirmado lo contrario, la telenovela fundacional cubana eludió el ascenso / movilidad social como motivación esencial de las relaciones amorosas y destacó el recurso de la intertextualidad del género novela y del espacio televisivo como hito fundacional.

La compleja intención didáctica moralizante, legado milenario de la narrativa y de la escenificación europea y la referencialidad, también estuvieron presentes desde nuestra Radionovela original en códigos, leit motivs, recursos audiovisuales y dramaturgicos y prácticas mediáticas y en enmarañado diseño psicológico de sus personajes.

A inicios de los años 50 del pasado siglo, nuestras primeras novelas audiovisuales, se debatieron entre el conservadurismo social y la modernidad y sus personajes, roles y situaciones así lo reflejan; especialmente en el enfoque de género asignado al rol social de la mujer en la soltería-matrimonio-divorcio; trilogía estrechamente vinculada a la perspectiva religiosa católica en la vida cotidiana. Sin embargo, la mayoría de estas mujeres no eran timoratas, resignadas o pasivas; se enfrentaban a situaciones límites y a prejuicios en dicotomía sorprendente que las muestran como un bloque de mujeres vírgenes, puras, castas y decentes, condición que se extiende a las villanas. En mayor o menor medida en todas las obras, independientemente de su rol en la trama, hay mujeres modernas e independientes que toman decisiones propias. La villanía, muy lejos del esquematismo maniqueo melodramático atribuido a esta etapa, aparece en sus historias de vida y hasta en las causas y las justificaciones de sus acciones y sentimientos.

Ello demuestra que aun en una programación de entretenimiento concebida para la radiodifusión comercial cubana fundacional, existían intencionalidades y dimensiones diversas para cada obra de la ficción novelada; lo cual permitió la inserción clara de mensajes ético-moralizantes muy diferenciados, proceder más cercano a lo religioso que a lo laico.

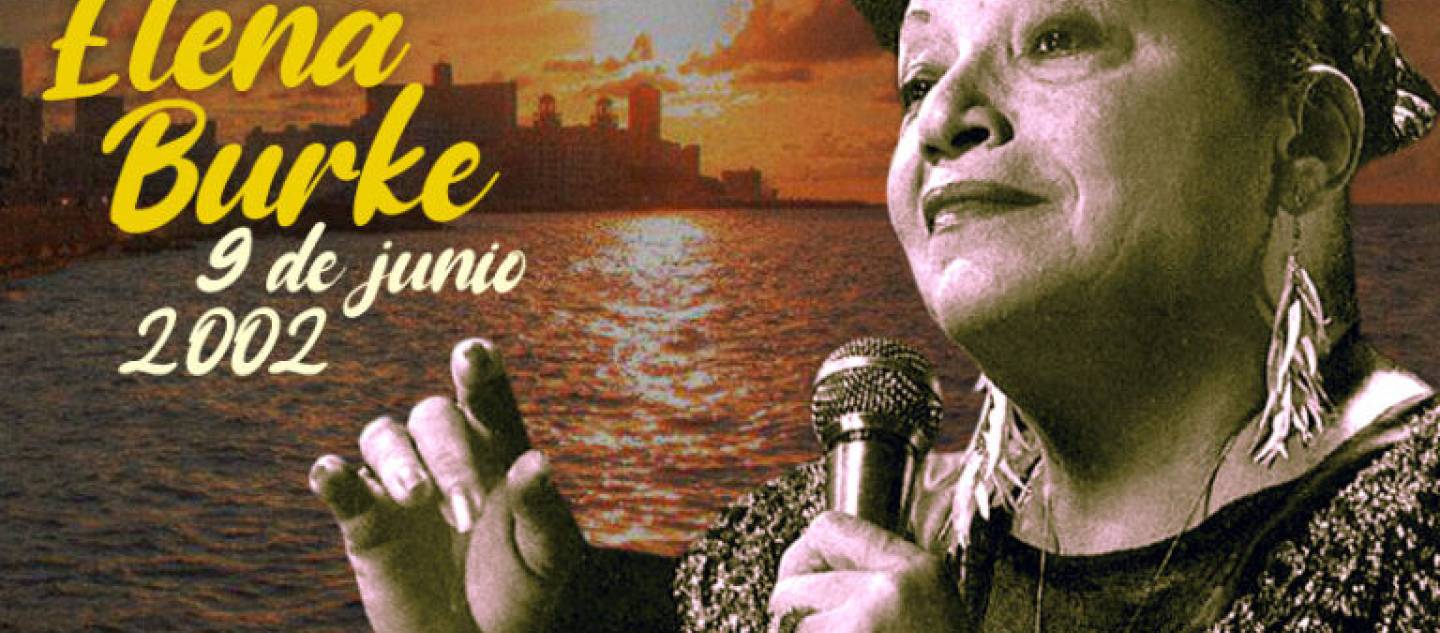

Por otra parte, a través de la referencialidad, recorrió los escenarios cotidianos diversos de Cuba, nuestras costumbres, percepciones, leyes y hasta nuestra música.

La telenovela fundacional cubana devino una matriz cultural compleja que asimiló e integró códigos, recursos expresivos, dramaturgicos y prácticas mediáticas que integró y fusionó en monumental mixtura, con las propias representaciones simbólicas gestadas en la cotidianidad de las rutinas televisivas-comunicativas-comerciales, constituyendo en su devenir, una nueva forma de cultura audiovisual, de formato y de género televisivo.