Resulta ya habitual que por su vasta cobertura, impacto comunicativo y arraigo en los públicos, la televisión sea el escenario de privilegio para contar la historia de múltiples sucesos, acontecimientos, procesos, manifestaciones, disciplinas varias del saber, quehacer y acontecer acumulados en nuestra sociedad y de sus figuras. Sin embargo, la televisión no suele ser muy pródiga cuando de contar su propia historia se trata.

Resulta ya habitual que por su vasta cobertura, impacto comunicativo y arraigo en los públicos, la televisión sea el escenario de privilegio para contar la historia de múltiples sucesos, acontecimientos, procesos, manifestaciones, disciplinas varias del saber, quehacer y acontecer acumulados en nuestra sociedad y de sus figuras. Sin embargo, la televisión no suele ser muy pródiga cuando de contar su propia historia se trata.

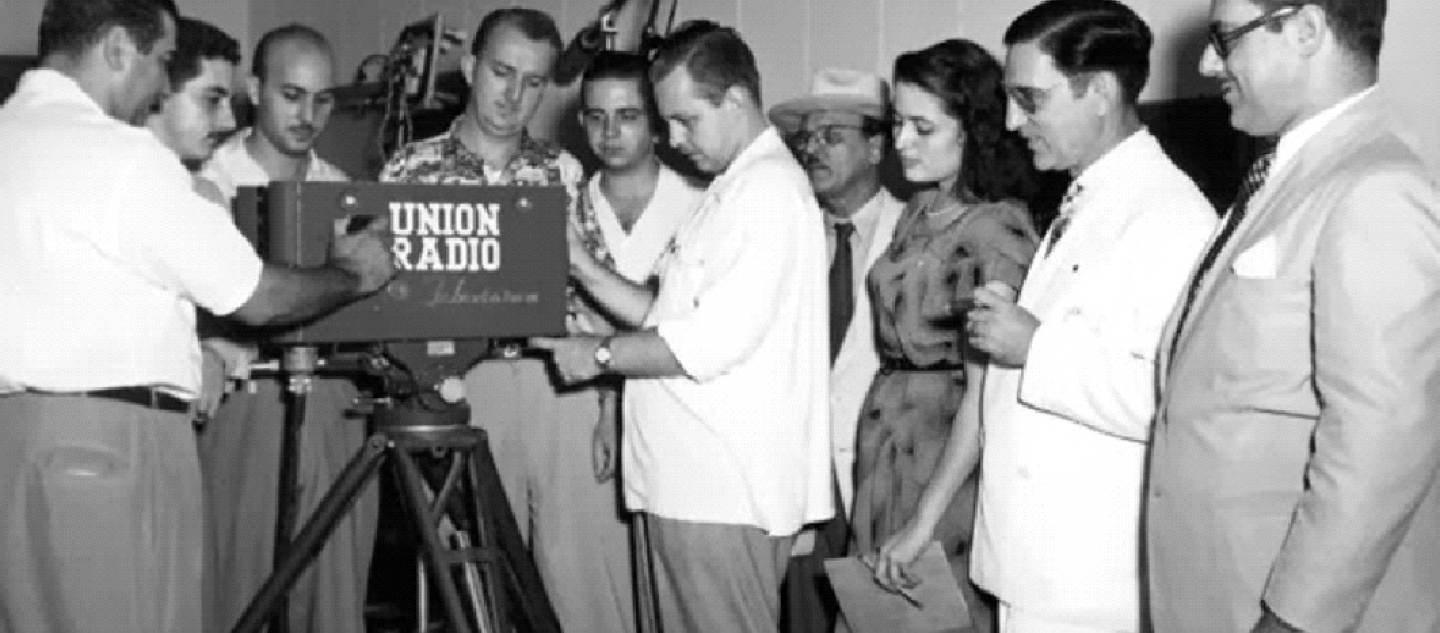

Cuando en 1960, culmina el traspaso de los medios de comunicación al Gobierno Revolucionario, se produce un raigal proceso de reconversión del universo mediático nacional. A vuelo de pájaro podemos recordar que dicha transformación abarca el cambio de su estructura de propiedad privada al estatal, el de sus objetivos comerciales a los de servicio publico, el uso social del soporte y la renovación de su programación.

Desde entonces, se expandió la cobertura de sus señales mas allá de las capitales de provincia donde se habían instalado plantas transmisoras a tenor del mayor poder adquisitivo de sus pobladores en beneficio directo de los principales productores de bienes de consumo y anunciantes que financiaban al sistema. Así, nuestra televisión inicia el ascenso progresivo de su cobertura y calidad transmisiva a las zonas más recónditas de nuestra geografía.

Finalmente, uno de sus cambios mas ostensibles fue la transformación de sus contenidos. En descomunal proceso de continuidad y ruptura, la programación audiovisual propulso al nuevo proyecto social y formo ideológicamente a todos los ciudadanos y a la par, utilizo los géneros y formatos tradicionales para reflejar nuevas realidades, dar protagonismo a las grandes masas y orientar sus necesidades educativas, culturales, formativas y espirituales. Con ello, se potencian en el soporte, las clases y grupos sociales más olvidados, preteridos o vulnerables; es decir; los trabajadores y campesinos, las mujeres, los niños y los ancianos; consagrados a la construcción de una nueva Cuba.

Cuando se produce una revolución social verdadera, sus protagonistas suelen desechar por inoperantes e inapropiadas para los nuevos proyectos y objetivos; muchas de las practicas y paradigmas reinantes en la anterior. La nuestra no fue la excepción.

Ello genero por décadas; el olvido, minimización o menosprecio de la historia televisiva de nuestra etapa comercial y por ende, la carencia de especialistas y realizadores consagrados a investigar desde una perspectiva científica los hechos históricos y su devenir. Afortunadamente, hoy alcanzamos la suficiente madurez para identificar a esta zona de la actividad mediática como una sola; es decir, como un proceso de apropiaciones, legados y primacías que tiene dos momentos con muchos puntos en común.

Todos debemos sentirnos orgullosos de la televisión que hemos tenido desde los años 50, porque aun aquel periodo de objetivos comerciales, supo retar a su modelo y mostrar y expandir lo mejor de nuestras manifestaciones y expresiones culturales, por solo citar un ejemplo; mientras que la de servicio publico, fundada con la Revolución, potencio y expandió todos los sueños no realizados.

Los hombres y mujeres forjados en esa primera etapa, enseñaron en las aulas o en los propios estudios; transmitiendo sus conocimientos, experiencias y valores de consagración, disciplina y laboriosidad a las nuevas generaciones de artistas, creadores y especialistas de todo tipo. Lo mismo sucedió con otros saberes, prácticas y géneros de la programación.

No obstante esta prestigiosa historia; desde 1960, pueden contarse con las manos los programas televisivos que han abordado, generalizado, rescatado o ponderado los procesos, quehaceres o propuestas generadas por este medio de comunicación y con la historia puntual de los proyectos habituales de nuestra pantalla chica. Aun queda mucho por rescatar.

A mi memoria acuden –aunque no son los únicos- la huella dejada por Hasta el ultimo aliento, aquella serie documental donde Vicente González Castro, resumió nuestra colosal obra fundacional. Naturalmente, ante la inexistencia de inexistencia de investigaciones previas, la dispersión de la información y la carencia de archivos empresariales o institucionales de la primera etapa; recurrió al testimonio oral de algunos de los iniciadores de la gesta televisiva y a imágenes que hoy ya se han perdido.

De igual forma, Lo bueno no pasa, realizo otro importante aporte con sus historias de vida relatadas por los propios protagonistas de la televisión.

Ya hace más de doce años, que en las secciones de historia del programa Entre tú y yo; se analizan algunos momentos, ámbitos, programas, efemérides o se rinde tributo a los que ya no están.

Por su parte, Contra el olvido, además de retransmitir materiales de archivo, homenajea de diversas maneras, las efemérides y personalidades del medio.

Durante el último quinquenio, han proliferado propuestas de pequeño formato que difunden entrevistas realizadas a protagonistas de la cultura cubana y por supuesto, de la radio y la televisión. En ellos, a través de la trayectoria personal – profesional de cada uno de ellos, nos asomamos también al devenir de estos medios de comunicación y del espectáculo, donde se hicieron queridos y populares. Entre ellos, destacan Impronta y Cubanos en primer plano.

Hace muy poco, la periodista Julia Mirabal, en Sitio del arte, celebro una efemérides importante, asombrándonos con una miniserie histórica sobre el devenir de nuestro soporte.

Hoy Frente a la cámara, en otra línea de formato televisivo, rememora aquel TV en TV, también de Vicente González, repensando prácticas y especialidades afines al audiovisual.

La reciente aparición en la pantalla chica de dos proyectos, nos motiva a reflexionar una vez más sobre la importancia de involucrar a más actores sociales en el propósito de historiar la televisión:

Uno de ellos, insertado en el programa Entre tu y yo, es una producción del telecentro de Pinar del Río- donde por vez primera, un proyecto no capitalino realiza una serie documental donde reconstruye históricamente la evolución de su estructura televisiva; ejemplo que seria saludable fructificara, de una u otra manera, en el resto de los núcleos televisivos cubanos antes que desaparezcan los testimoniantes y los registros gráficos de estos sucesos.

El otro, mas reciente, también es un documental, a cargo de una estudiante de la Licenciatura en Periodismo, donde se recapitula la significación de los treinta años en pantalla del Noticiario Nacional Deportivo –NND- a través del testimonio de muchos de sus fundadores.

He participado en varios proyectos académicos de jóvenes de diversas instituciones que han seleccionado como objeto de estudio de sus tesis de graduación, la sistematización de información sobre una disciplina o potencian los valores patrimoniales de un fragmento de esta historia que construimos día a día. Bien podríamos retroalimentarnos con las áreas investigativas de esas facultades proponiendo temas o zonas de este universo a rescatar y preservar para el futuro.

Por alentador que esto resulte, la investigación histórica de la televisión – y de la radio- no puede descansar solo en la aproximación periodística; es necesario estimular y motivar el surgimiento de investigaciones científicas que además de identificar los eventos, estructure un análisis de los procesos y las relaciones propias.

La historia de la televisión, desde su inauguración en octubre de 1950, es mucho más que la historia de nuestro soporte y de sus modos de hacer. Es a la par, la historia de la comunicación, de las tecnologías de las telecomunicaciones, de la historia y del arte nacionales; por mencionar las zonas más relevantes.

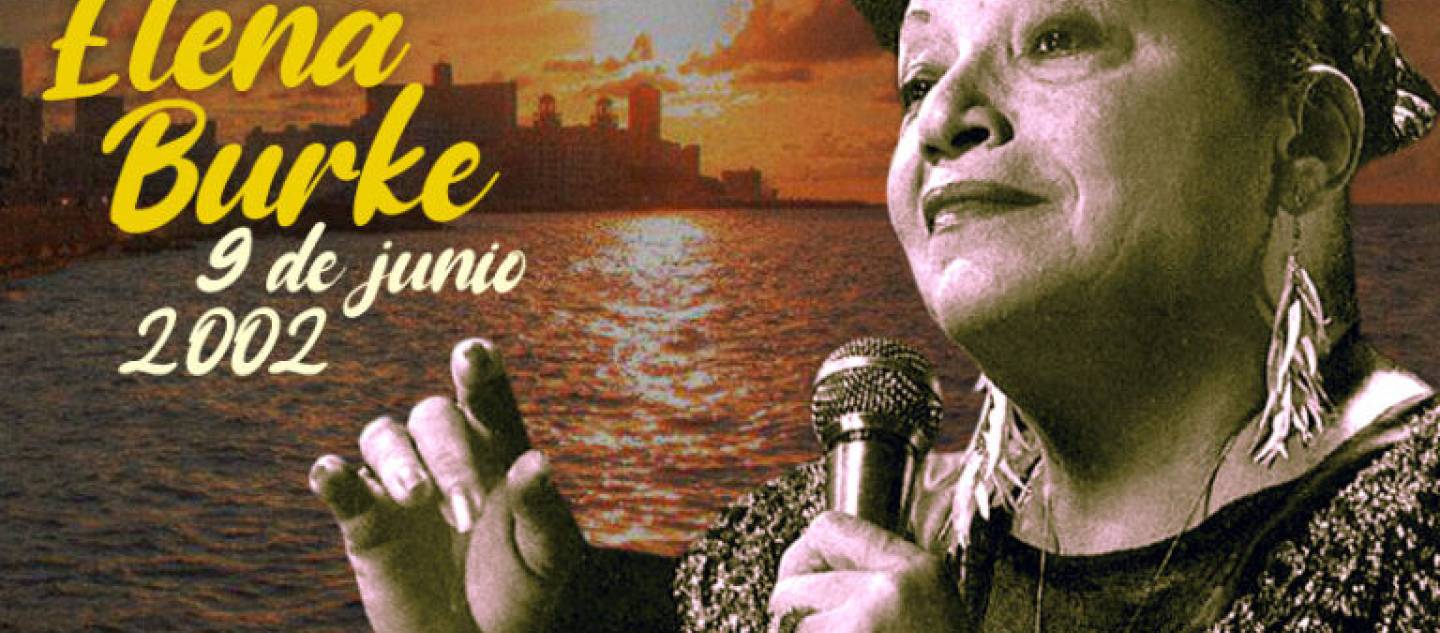

Por su relación con públicos masivos y heterogéneos; la historia televisiva es también la de miles de hombres y mujeres que desde la pantalla se ganaron, generación tras generación; el cariño y el respeto de todo un pueblo que los integro al imaginario colectivo y al patrimonio de la nación. Lo mismo sucede con los programas, los personajes y las canciones que como televidentes, aunque peinemos canas, no olvidamos.

La televisión, además de cumplir una función vital en la promoción y extensión educativa- ideológica-artística, ha sido y será - aun en la era de las nuevas tecnologías- una de las practicas culturales de la contemporaneidad con mayor expansión y apropiación masivas.

No se precisan efemérides. El tiempo pasa y apremia que todos y cada uno de los cubanos que nos relacionamos con ella, contribuyamos a rescatar o preservar esta memoria porque cuando la televisión cuenta su historia, narra además, la trayectoria de los miles de televidentes que hicimos nuestras sus propuestas; aprendiendo, soñando, llorando o riendo.