Acercamiento a jerarquías culturales que deben prevalecer en los medios para la difusión de músicas, géneros e intérpretes

Acercamiento a jerarquías culturales que deben prevalecer en los medios para la difusión de músicas, géneros e intérpretes

Es que te has convertido/ en parte de mi alma/ ya nada me conforma/ si no estás tú también…”Me fascina esta canción de Luis Miguel”, confiesa él en un susurro. La mujer sonríe, y dice: “Contigo en la distancia es una joya melódica. La escribió el cubano César Portillo de la Luz, en 1946. Al mexicano no le corresponde la autoría, solo el mérito de difundirla por el mundo”.

En el ámbito cultural, cada vez más se distorsionan saberes, gustos, pertenencias identitarias. Estos procesos no ocurren de la noche a la mañana. De ahí la importancia, de reconocer de dónde venimos, quienes somos y hacia dónde vamos.

¿Por qué se olvida el magma de nuestra música? ¿Qué determina la reducción del acervo cultural a repeticiones de unos u otros géneros, y el olvido de obras, intérpretes y compositores legendarios?

Estas, entre otras interrogantes, relacionadas con el criterio de selección y difusión de la música, se repiten en festivales, talleres, reuniones del Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y forman parte de la preocupación de los públicos.

Al parecer, estrategias establecidas que se incumplen de manera sistemática, y el criterio reducido de algunos realizadores de la radio y la televisión, impiden colocar las jerarquías culturales en el lugar merecido.

“El verdadero talento siempre está abierto, no tiene edad”, ha reconocido Marta Valdés, Premio Nacional de Música. Su magisterio se nutre de fuentes diversas, que aportan cantantes, jazzistas e intérpretes en Cuba y otras naciones, donde se reconoce la rica y diversa expresividad de nuestra música.

Con inteligencia y maestría, el  Ballet de la Televisión Cubana incorpora, en coreografías y ejecuciones, el amplio caudal sonoro y rítmico universal. Es una manera de incentivar en el interés de los jóvenes el conocimiento ‒tanto en la escucha como en la ejecución‒ de guarachas, habaneras, rumbas, sones, que constituyeron notables aportes y merecen renovación en la actualidad.

Ballet de la Televisión Cubana incorpora, en coreografías y ejecuciones, el amplio caudal sonoro y rítmico universal. Es una manera de incentivar en el interés de los jóvenes el conocimiento ‒tanto en la escucha como en la ejecución‒ de guarachas, habaneras, rumbas, sones, que constituyeron notables aportes y merecen renovación en la actualidad.

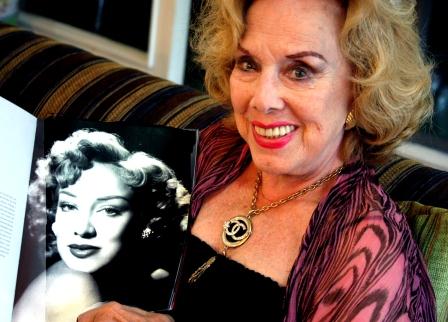

La primera vedette de Cuba, Rosita Fornés, Premio Nacional de Música y de Televisión, me dijo: “Hay que ir a lo más culto de lo popular. Los silencios y olvidos limitan la capacidad de apreciación de jóvenes interesados en conocer lo genuino de la canción y el bel canto.

La primera vedette de Cuba, Rosita Fornés, Premio Nacional de Música y de Televisión, me dijo: “Hay que ir a lo más culto de lo popular. Los silencios y olvidos limitan la capacidad de apreciación de jóvenes interesados en conocer lo genuino de la canción y el bel canto.

“Piezas memorables premiadas en festivales y concursos apenas se escuchan, ni se conocen. No basta con realizar esfuerzos en la organización de eventos y festividades, hay que mantenerlos vivos, de lo contrario, perdemos lo alcanzado en la larga historia de la música cubana”.

Sin dudas, todo resultado artístico tiene un referente. Por ejemplo, “changüí es vocablo africano, del Congo, donde significa baile, del verbo congo sanga, que además de baile, quiere decir saltar de alegría, triunfar”, define el antropólogo y etnólogo Fernando Ortíz (1881-1969). Poco se difunde la esencia que destaca en el disco ¿De qué estamos hablando?, de Elio Revé y su Charangón, reconocido con el Gran Premio en la XV Feria Internacional Cubadisco 2011, y la máxima distinción en la categoría música popular bailable.

Raíces y árboles robustos

El maestro Chucho Valdés, Premio Nacional de Música, destaca: “no hay nada puro, todo es ecléctico, mezclado”.

Rechaza exclusiones y olvidos. “Compartimos una raíz común, que es África. O sea, la mayoría de los ritmos caribeños tienen una fuerte influencia africana. Los de Cuba, Brasil, Perú, Venezuela, hasta en Argentina hubo algo. Y, por supuesto, en Estados Unidos, donde la raíz llegó desde New Orleans. Toda la música es perfectamente compatible por eso”.

Para preservar la espiritualidad y los valores culturales son indispensables estrategias y acciones sistemáticas.

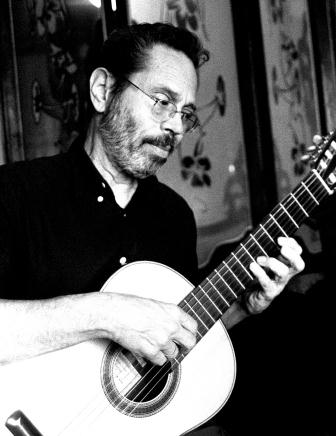

“Demos diversidad para escoger unidad”. Este reclamo del compositor, guitarrista y director de orquesta Leo Brouwer, Premio Nacional de Música, trascendió en el V Festival de Música de Cámara, que lleva su nombre, celebrado en Pinar del Río, Santiago de Cuba y La Habana, entre septiembre y octubre.

Intérpretes del país vasco, Alemania, Francia, Venezuela, Brasil, España y Cuba, hicieron posible la ejecución de un programa ajeno a fronteras artísticas, disonancias, olvidos. ¿Imaginación? ¿Sensibilidad? La diversa e iluminadora obra del maestro, de la que forman parte sus aportes teóricos e investigativos, despejan estas preguntas.

Hombre de sólida cultura ‒en la más amplia acepción del concepto‒ propuso “un maridaje perfecto de músicas inteligentes”, en comunión con diversas manifestaciones.

Los conciertos reafirmaron que en la era tecnológica prevalecen variaciones de lenguajes y escrituras, en un mundo de imágenes, cada vez más fragmentado, intérpretes de diferentes generaciones, asumen la música como una importante zona de pensamiento, logran lo más difícil en el arte: crear un estilo, innovar.

Perfecto anfitrión, Brouwer compartió saberes al presentar a compositores y ejecutantes, en conciertos, muestras de artes visuales, presentaciones de discos, libros, partituras y conferencias.

Perfecto anfitrión, Brouwer compartió saberes al presentar a compositores y ejecutantes, en conciertos, muestras de artes visuales, presentaciones de discos, libros, partituras y conferencias.

El amplio abanico de posibilidades fue de lo universal a lo autóctono. Cada jornada acortó distancias, unió prácticas enriquecedoras en recorridos exuberantes. De Vivaldi al minimalismo; Wagner vs Verdi, de Sao Paulo a La Habana, de Caturla a Varela, Benny Moré 50 años después; homenajes a Domenico Scarlatti, Ernesto Lecuona, Harold Gramatges y Benjamín Britten, entre otros nombres significativos, demostraron la permanencia de artífices notables, en repertorios de consagrados y jóvenes, la mayoría graduados del sistema nacional de enseñanza artística.

Resulta esencial el engarce de eventos culturales. La cultura constituye un todo diverso, heterogéneo. No es un lujo, ni un ornamento, sino una energía, según escribió Fernando Ortíz. Esa energía genera conciencia y acicate para el desarrollo de la voluntad colectiva.

En ocasiones, hallazgos e innovaciones alcanzan un brillo efímero, en detrimento del reconocimiento que merecen creadores, instituciones y públicos.

El sentido de pertenencia es clave en la obra de Leo Brouwer: “Aunque mis pies hayan estado rodando por el mundo, mi pensamiento está nutrido de la cultura cubana”, ha reconocido. Disímiles voces destacaron su jerarquía artística y condición de músico adelantado, presto a la búsqueda, al descubrimiento de formas novedosas en la manera de componer e interpretar.

Diversos legados integran la fuerza telúrica del “intelectual privilegiado”, funda y dirige el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, 1969-1977, compone para documentales y filmes, algunos integraron el ciclo programado en el habanero Multicine Infanta.

Ningún elemento humano le resulta ajeno. Revitaliza la música, concebida como un sistema de comunicación, que transmite sensaciones y emociones vinculadas al proceso cognoscitivo.

El Festival patentizó la eficacia de estrategias y acciones bien pensadas. Demostró que es imprescindible mover pies y neuronas, en beneficio de la difusión de lo cubano.