Temas

- Detalles

- Escrito por: Jordanis Guzmán Rodríguez

- Categoría: Temas

- Visto: 1564

Desde los inicios mismos de la televisión se advirtió rápidamente la necesidad de un espacio para el entretenimiento, la complicidad familiar de las audiencias y las risas. El origen comercial del medio también exigía programas donde la inserción de anuncios de patrocinadores fuera hecha de manera clara. Nada mejor para eso que una buena comedia.

Desde los inicios mismos de la televisión se advirtió rápidamente la necesidad de un espacio para el entretenimiento, la complicidad familiar de las audiencias y las risas. El origen comercial del medio también exigía programas donde la inserción de anuncios de patrocinadores fuera hecha de manera clara. Nada mejor para eso que una buena comedia.

Así surge, en predios de la televisión norteamericana, la sitcom o comedia de situación; un género que tiene como antecedentes los sketchs de las revistas de variedades y los shows radiales al estilo de Amos´n Andy, que comienzan a cobrar relevancia desde los años 30 del siglo XX. Las primeras sitcoms ponen en el juego las principales fórmulas que se verán prácticamente inalterables a través del tiempo.

Con algunas variables dependiendo de los países, el contexto y la época, la sitcom se agarra de premisas sencillas para tejer una red de situaciones que conlleven a la risa fácil, aunque existan grandes ejemplos de comedias de situaciones conceptualmente complejas.

Una buena sitcom debe tener uno o dos personajes carismáticos que evolucionen en el devenir de los episodios (o temporadas), una contrafigura que mueva la acción y un sinnúmero de situaciones hilarantes, no importa si rayan en lo absurdo; lo importante es que funcionen.

A Cuba también llegó el formato muy pronto, pero fue asumido con otros aires y referentes. El teatro vernáculo sirvió como brújula para particularizar nuestra comedia televisiva nacional. Personajes tipos como la del gallego, el negrito y la mulata evolucionaron en la pequeña pantalla. Se respetó el sentido frontal -espacialmente hablando- y la existencia de público en vivo -que luego cambiaría a risas grabadas-, para dar esa sensación teatral que permanece aún en muchos exponentes del género.

Vivir del cuento maneja muy bien la actuación especial o regular de actores dramáticos en una cuerda más humorística (Foto: Tomada de Facebook)

Vivir del cuento maneja muy bien la actuación especial o regular de actores dramáticos en una cuerda más humorística (Foto: Tomada de Facebook)

Tanto en el período capitalista como en el revolucionario, la televisión contó con buenas comedias de situaciones de gran durabilidad en el tiempo. San Nicolás del Peladero, Detrás de la Fachada o Si no Fuera por Mamá son ejemplos claros de cómo se asumió desde Cuba la sitcom, e incluso, de cómo mejoró planteamientos y fórmulas.

Hoy nuestra televisión cuenta con dos programas humorísticos herederos del modelo cubano de comedia de situaciones, pero ambos también se ven influenciados por todo lo que en el mundo nos llega constantemente.

Vivir del cuento, el más longevo de los dos proyectos, es una sitcom con todas las de la ley; desde el planteamiento visual, con un set protagónico -la casa de Pánfilo- y risas grabadas para enfatizar el resultado de un chiste, hasta códigos heredados del teatro, como la ruptura de la cuarta pared al final del episodio. Pánfilo, quien protagoniza y sufre los enredos capítulo a capítulo, es un personaje tipo, con una progresión limitada, casi cíclica, en correspondencia con la estructura del programa. Así mismo, Chequera es la contrafigura necesaria que moviliza la acción, que arma confusiones simpáticas y que nunca aprende la lección. Un tercer personaje redondea la dramaturgia de la obra: Chacón, que hace función del rival del protagonista entorpeciendo su camino.

Otro elemento de la sitcom que Vivir del cuento maneja muy bien es la actuación especial o regular de actores dramáticos en una cuerda más humorística. Temáticas de actualidad social se posan en los guiones bien cavilados, y como buenos cubanos, los guionistas hacen uso del choteo y la sátira para criticar o denunciar fenómenos negativos en nuestras dinámicas cotidianas.

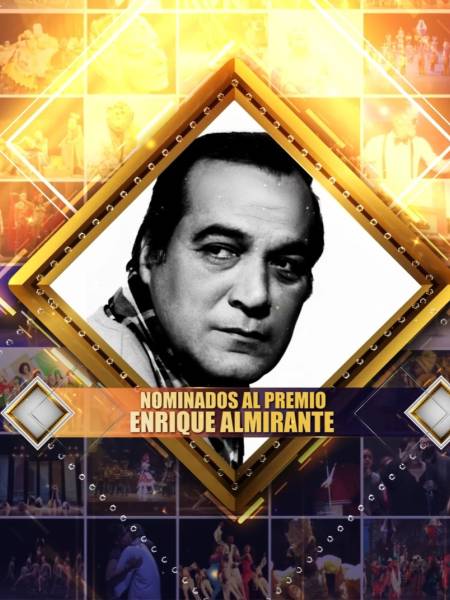

Los cuatros personajes principales de Juntos pero no revueltos representa un área de nuestra sociedad (Foto: Tomada de Facebook)

Los cuatros personajes principales de Juntos pero no revueltos representa un área de nuestra sociedad (Foto: Tomada de Facebook)

Por su parte, en su segunda temporada, Juntos pero no revueltos resuelve algunos problemas en el tono que poseía la entrega anterior. Esta vez, Roly Peña en la dirección, entendió la necesidad de jugar con los códigos internacionales de la sitcom, y aunque nuevamente la serie es grabada en exteriores, hay un mejor tratamiento del set protagónico. Al igual que Vivir del cuento, asumieron las risas grabadas como una forma de enfatizar algunos gags humorísticos.

Los cuatros personajes principales cuentan con un diseño muy nítido, reconocible. Cada uno de ellos representa un área de nuestra sociedad. El humor criollo se entremezcla en estos tipos con lo mejor de la comedia internacional. De esa manera, sentimos en las criaturas, muchos elementos del absurdo y la farsa, muy usados en la comedia de situaciones desde sus inicios.

Vivir del Cuento y Juntos pero no revueltos, son dos claros ejemplos de cómo ha evolucionado el género sitcom o comedia de situaciones en nuestra televisión. Durante muchos años desdibujada de las propuestas humorísticas y remplazada por entregas más cercanas al telechiste o la revista humorística. La sitcom comienza a tomar fuerza nuevamente en Cuba, en tiempos donde contar una buena historia y hacerla progresar no puede desestimarse.

- Detalles

- Escrito por: Eduardo Pinto Sanchez/Alma Mater

- Categoría: Temas

- Visto: 1768

La historia de la televisión cubana no podría contarse sin tener en cuenta la impronta artística y popular de los programas dramatizados. Entre los espacios de privilegio que ocupaban las telenovelas, aventuras y telefilmes se han ido insertando, -con no pocos tropiezos y largos períodos de ausencia-, los seriados juveniles que, a la vez que registran las problemáticas de los adolescentes y jóvenes en distintas etapas del devenir nacional, introducen novedosos códigos formales y conceptuales en nuestro entramado audiovisual

La historia de la televisión cubana no podría contarse sin tener en cuenta la impronta artística y popular de los programas dramatizados. Entre los espacios de privilegio que ocupaban las telenovelas, aventuras y telefilmes se han ido insertando, -con no pocos tropiezos y largos períodos de ausencia-, los seriados juveniles que, a la vez que registran las problemáticas de los adolescentes y jóvenes en distintas etapas del devenir nacional, introducen novedosos códigos formales y conceptuales en nuestro entramado audiovisual

Algunas décadas atrás, cuando el mundo apenas reparaba en dramatizados sobre y para los jóvenes ante la preeminencia de los culebrones norteamericanos, las telenovelas latinoamericanas y los policíacos europeos, en este rincón del mundo el influjo de las aventuras sentaba a millones frente a la pantalla chica para revisitar los clásicos de Julio Verne o Alejandro Dumas, en una apuesta por exaltar relatos y valores universales que casi nunca tocaban muy de cerca la realidad del momento.

Algunas décadas atrás, cuando el mundo apenas reparaba en dramatizados sobre y para los jóvenes ante la preeminencia de los culebrones norteamericanos, las telenovelas latinoamericanas y los policíacos europeos, en este rincón del mundo el influjo de las aventuras sentaba a millones frente a la pantalla chica para revisitar los clásicos de Julio Verne o Alejandro Dumas, en una apuesta por exaltar relatos y valores universales que casi nunca tocaban muy de cerca la realidad del momento.

Ha llovido mucho desde entonces. Las inestables y complejas dinámicas socioculturales y económicas del país junto a la lógica evolución del medio influyeron en que nuestra televisión apostara, poco a poco, por inéditos senderos narrativos y formales que fueron dirigiendo la mirada a temas más locales desde un lenguaje autoral que se mueve entre la ruptura y la tradición.

Cuando se asomaban los años 90 del pasado siglo nuestros padres y abuelos fueron testigos de un cambio de rumbo del drama televisivo que se alejaba muy despacio de las concepciones clásicas del espacio de «las aventuras», con sus historias de épica, espadachines y entuertos románticos, para asumir influencias foráneas con el impulso de nuevos realizadores que, si bien estaban formados en la escuela cubana de televisión, aspiraban a cimentar su propia identidad artística.

Los (pequeños) campeones o Los papaloteros, por solo citar dos de «los episodios» más populares bien entrados los ochenta señalaron esos primeros cambios hacia un modo de contar centrado en los adolescentes, el entorno familiar y las aspiraciones de los jóvenes, aunque aún con una vocación muy didáctica e instructiva, atendiendo a los fines formativos con que se piensa la televisión desde acá.

Más rupturista, y a la vez precursora, se antoja la no siempre bien comprendida Blanco y Negro, ¡No!, que bajo la dirección de Charly Medina terminó siendo un clásico al evidenciar la apertura a temáticas vedadas en la pantalla criolla en medio de la apertura económica y la crisis social de inicios de los 90. Desde los cambios que planteó en la forma y el contenido se nos hablaba de la Cuba de 1994 a partir de la cosmovisión de una estudiante de séptimo grado.

Medina introdujo parte de la hechura de los programas juveniles más exitosos del momento en el mundo que, desde los finales de los 80 también se proyectaban en la TV cubana (dígase la canadiense Degrassi Junior High, la estadounidense La vida sigue su curso o la española Chicas de hoy en día), al tiempo que en el plano visual tomaba de la impronta del cine comercial de la época para trastocar los cánones de una televisión a la que le costaba desprenderse de viejas maneras en tiempos de crisis. Fotografía, música y producción se enfocaron en trasmitir, hasta donde se podía, los cambios sociales y culturales que esa definitoria década del 90 traía para Cuba.

El mal llamado Periodo especial pasaría una factura terrible sobre el audiovisual cubano. Mientras se hacían maravillas para sacar las sacrosantas telenovelas y aventuras, las series para niños y jóvenes eran muy esporádicas, aunque casi siempre gozaron del favor de los televidentes, quienes hoy las recuerdan con mucho de añoranza y satisfacción.

El inicio del presente siglo pintaba un panorama más halagüeño, y aun con los esquemáticos y complicados procesos de producción que se estilaban en el ICRT, la frescura y constancia de noveles y consagrados realizadores propiciaron el reencuentro del dramatizado nacional con los bisoños de casa, ya bastante permeados por las series extranjeras que se turnaban en las tardes noches con las repeticiones de viejas aventuras cubanas.

En este panorama sobresale el nombre de Roly Peña, que poco a poco fue cediendo su presencia frente a las cámaras para coger la batuta detrás del lente y entregarnos títulos tan recordados como Enigma de un verano, Coco verde y Por deporte y por amor; tres series que, si bien compartían quizás muchas similitudes en sus enfoques narrativos, aportaron una visión más distendida, moderna y realista de los conflictos personales y sociales de los jóvenes del momento.

Todavía en la banda sonora de miles de cubanos permanece la letra y la melodía con la que Polito Ibáñez abría en las noches cada capítulo de Doble juego, el singular seriado de Rudy Mora, que como nunca antes sentó a todas las generaciones frente al televisor para disfrutar de un drama juvenil con mucho de odisea social y halo de vanguardia en cuanto a realización se refiere.

Se acabaron los tempos pausados, las medias tintas y los dobles discursos. Ante una sociedad que no sabía muy bien cómo lidiar con fenómenos que para 2002 pretendía solucionados o circunstanciales, -como la marginalidad, el racismo, la homofobia, la delincuencia, la violencia familiar o la depresión-, Mora apostó por diálogos vivaces, encuadres y movimientos de cámara intrépidos, la calidad interpretativa de los actores y el reflejo lo más descarnado posible de los conflictos. Con todo y lo que se ha hecho hasta ahora hay escenas de Doble juego que difícilmente puedan ser emuladas por su crudeza y naturalidad. Seguramente la pusieron en el horario de la telenovela para llenar algún vacío, pero el tiempo confirmó que fue lo mejor que pudo pasar entonces porque esta nunca fue una serie juvenil sino un drama sobre jóvenes para todos los públicos.

En ese canon de serie juvenil sí se puede ubicar con toda seguridad a Mucho ruido que para 2009 reafirmó la maestría de la realizadora Mariela López para acercarse, con soltura y atrevimiento, a los contratiempos de los niños y adolescentes. Aunque mucho de su éxito se debe al empático vínculo que se estableció entre el público y su coral reparto infantojuvenil, asumo que el mayor mérito estuvo en tratar de romper mitos y estereotipos sobre esta etapa de la vida y poner de manifiesto la diversidad de la adolescencia cubana.

Algunos asumen que muchas de las soluciones a los conflictos que movían a aquellos personajes variopintos y desenfadados tenían mucho de los personajes de series extranjeras del momento como Amigos y Amantes (Dawson´s Creek) o Hermanos rebeldes; me inclino más por entender que hay fórmulas narrativas que de alguna manera responden -sí o sí- a este subgénero, más allá de la destreza de los guionistas o realizadores, y que resultan ineludibles para dar mayor alcance y pervivencia a las tramas.

Tal vez con menos eco en cuanto al favor del público y, con más de pretensiones que de logros, llegó a nuestra TV Adrenalina 360, que usó como hilo conductor la práctica de deportes extremos para tejer los relatos de ocho jóvenes que lidian con los prejuicios de la sociedad y la familia mientras buscan hacer perseverar la amistad. Mucho se comentó sobre lo novedoso de la tecnología utilizada, la incorporación de la identidad de los videojuegos y la animación por computadoras para «venderla» pero, para el 2011 ya eso no era de tanta novedad lo que, junto a otras flaquezas dramatúrgicas, han hecho envejecer no muy bien al seriado de Pablo Javier López. No obstante, sí propició que muchos se acercaran a un ámbito deportivo bastante exiguo para esa época en el país.

Un tema aún no bien aclarado propició que la melodramática historia de Zoológico, fruto del fecundo dúo de guionistas Amílcar Salatti y Yoel Infante, y de la dirección de Richard Abella, pasara en el verano de 2016 por un horario impopular en el canal Multivisión. Por suerte también pasó de memoria en memoria hasta extenderse por todo el país aquella heterogénea trama sobre la confluencia generacional entre trabajadores del Zoológico Nacional que, con algún tímido acercamiento a temas sociales, nos hablaba de la superación frente la marginación y las incomprensiones.

Hoy es situada como un buen ejemplo dentro en la aproximación audiovisual a los jóvenes, no obstante, para este redactor más allá de dos o tres pinceladas de interesantes diálogos y el loable protagonismo de Daniel Romero, Zoológico no pasó de ser un drama con una factura sobre la media y un guion artificioso que muchas veces rayaba en lo caricaturesco y meloso.

Aunque el tiempo y la opresiva visualidad del audiovisual contemporáneo les han pasado factura a no pocas de estas y otras series del patio, todavía muchos agradecen esos encuentros con la añoranza de sus años mozos en cada nueva repetición o el rescate de algunos capítulos en YouTube.

AGRADECIDA PERSEVERANCIA

Los pequeños fugitivos o Coco Verde no tuvieron que competir nunca contra Netflix, el Paquete semanal, YouTube o Facebook, por lo tanto, cada cuota de espectadores que un serial juvenil cubano de la actualidad le quite a la embriagante presencia de Internet y del streaming es más que un logro. Algo que ya no resulta tan raro tras la vuelta de tuerca en los modos de producción y difusión del audiovisual nacional que nos permiten, entre otras cosas, valorar a tres de las propuestas más recientes: Calendario, Valientes y Primer Grado.

Estoy seguro que la masiva popularidad de Calendario sorprendió a más de uno. Se sabía que la asociación creativa entre el ya consolidado estilo de Amílcar Salatti y la curtida mano de Magda González Grau nos entregaría un producto digno, pero está claro que se rompieron las expectativas.

No es que se haya inventado nada nuevo, pero la combinación de fórmulas previas con una visualidad correcta y ajustada a un guion con vocación social y realista captó a grandes segmentos de público como hace mucho tiempo un material de este tipo no lo hacía, con la excepción de alguna que otra telenovela. Mucho de oficio se evidencia en el texto de Salatti, primero para cumplir con los estamentos básicos del género, y luego para subvertir nuestra (no pocas veces) limitada percepción de algunos conflictos y sus desenlaces.

![]() A la eficacia comunicativa y la viveza de los diálogos escritos por Salatti para encauzar problemáticas muy vívidas y actuales de los jóvenes cubanos se unió la destreza de González Grau para conducir a todas las especialidades hacia un resultado que, aunque por momentos no puede apartarse del estereotipo y una visión simple de ciertos temas, encuentra soluciones creíbles y hasta didácticas (no podía ser de otro modo con una profesora como protagonista) para dejar constancia de mensajes ecuménicos sobre el amor, la amistad, la escuela, la familia y la convivencia social.

A la eficacia comunicativa y la viveza de los diálogos escritos por Salatti para encauzar problemáticas muy vívidas y actuales de los jóvenes cubanos se unió la destreza de González Grau para conducir a todas las especialidades hacia un resultado que, aunque por momentos no puede apartarse del estereotipo y una visión simple de ciertos temas, encuentra soluciones creíbles y hasta didácticas (no podía ser de otro modo con una profesora como protagonista) para dejar constancia de mensajes ecuménicos sobre el amor, la amistad, la escuela, la familia y la convivencia social.

Por muchas razones esta serie se parece mucho a la Cuba de hoy, de ahí su celebridad. Todo nos dice que no hay ni habrá otra receta para atrapar a la audiencia frente a la desventaja que encarna la sobreoferta de dramatizados procedentes de Estados Unidos, América Latina, Europa, Turquía, Corea del Sur, etc. Los cubanos, y sobre todo los jóvenes, quieren verse, y con tal grado de veracidad y empatía que perciban que lo que ven es muy parecido a lo que viven, sueñan y sienten día a día en este archipiélago.

Contrario a lo que se pudiera suponer en Calendario no hay excesos formales ni innovaciones demasiado osadas en cuanto a la estructura narrativa, el antiquísimo método de concebir acciones atrayentes e impactantes en los inicios de cada capítulo para cerrar con finales categóricos o aleccionadores sirvió de mucho a los realizadores para concatenar una serie de conflictos que se sucedían con una naturalidad poco común.

Las situaciones engorrosas a la que se vieron sometidos muchos de los personajes y su efectiva representación, sortearon con éxito el habitual desbalance que se observa en nuestros dramatizados entre la felicidad y la desdicha, que casi siempre terminan por declinar la balanza hacia un lado u otro para presentarnos una visión muy esquemática de nuestra realidad.

Destáquese, sobremanera, la habilidad de sus realizadores para contar, esta vez sí desde la visión más cercana a los jóvenes, de sus angustias y alegrías, de cuestiones que a la luz de la adultez y el cinismo de los años pueden resultar poco creíbles o estrambóticas pero que para los adolescentes o jóvenes pueden resultar definitivas.

Los personajes de Calendario sobresalen por su credibilidad. El desempeño orgánico de casi todos los actores y actrices fue casi siempre sin exceso de retórica verbal o gestual, aunque hay algunas escenas o situaciones que resultan un poco forzadas como la cualidad de repentista de Israel (El Nagüe) y alguna que otra reacción de Beyonce.

Es cierto que Calendario está construida sobre la base del melodrama de manual y que por momentos se acentúan las actitudes sentimentales, pero sería un error pretender que, tras su abrumador éxito, esta sea el espejo más fiel de todas nuestras anchas o desgracias, más allá de que en próximas temporadas se pudieran tratar otros aspectos polémicos o solapados por la moralina social o institucional

Esta producción independiente y grabada en condiciones pandémicas reafirma que el entorno escolar, los retos de la educación, los problemas entre profesores, alumnos y la familia pueden ofrecer varios argumentos para el drama.