Temas

- Detalles

- Escrito por: Jordanis Guzmán Rodríguez/Facebook

- Categoría: Temas

- Visto: 1634

- Detalles

- Escrito por: Lety Mary Alvarez Águila

- Categoría: Temas

- Visto: 1507

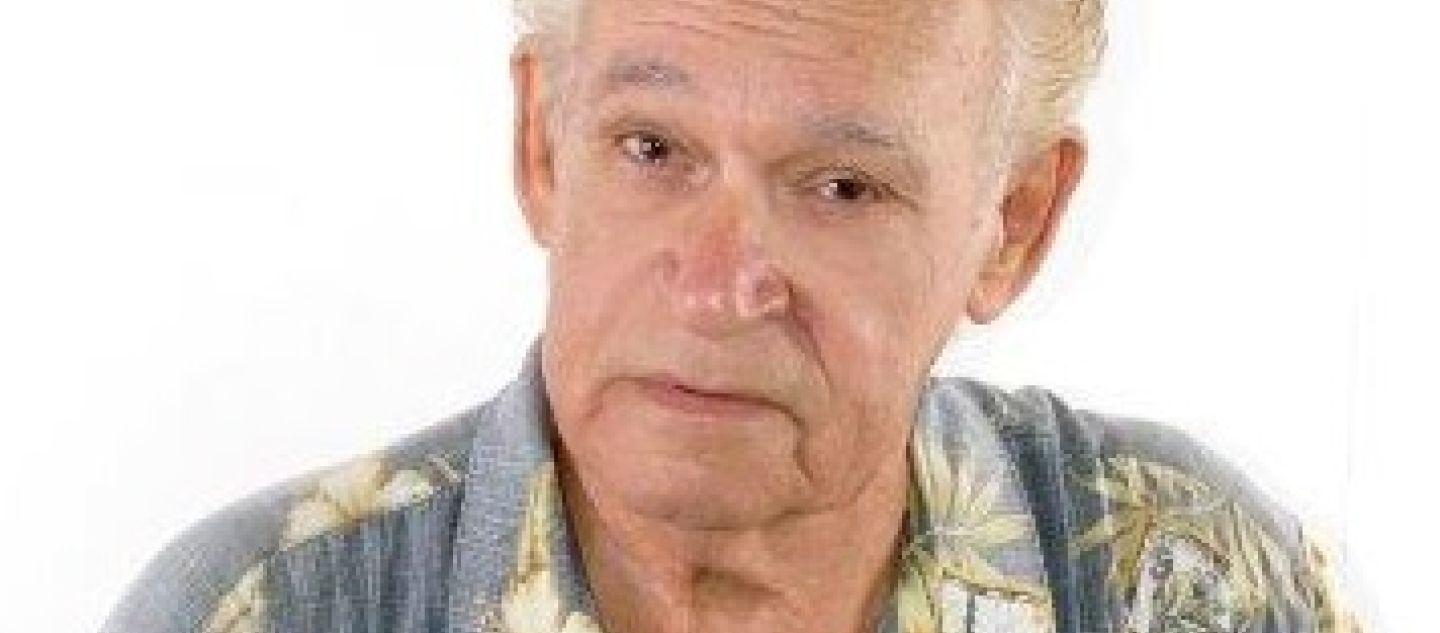

Un mediodía de 2021 retuve a mi familia en la sala, frente al televisor. ¡Silencio! Va a hablar Rubén Breña. Siempre perseguía sus entrevistas. Lo admiraba desde niña. Me sedujo la grandeza interpretativa de aquel «gigante de ojos claros». Así lo veía, aunque parezca manida esta comparación.

Sobre Breña se conoce de su temprana inclinación por el arte. Incursionó en varias manifestaciones desde su natal Pinar del Río. Surgió con el tiempo un hombre de teatro y, a pesar de las numerosas experiencias vividas en las tablas, llegó un día a la pequeña pantalla y jamás se marchó. Pudiera enumerar las obras que abarca su extensa filmografía en televisión y cine, mas el imaginario popular cubano guarda cada consulta con el doctor Fernández en Tierra Brava, o las místicas cartas del Tarot de Tirso Molina, en Destino Prohibido. Un bombero veterano nos adentró en Historias de Fuego con ternura y tozudez mezcladas. Al compás del son, en la Cuba de los años 30, nos estremeció con una de las muertes más impactantes de nuestras telenovelas; el senador Armenteros caía lentamente en un salón del Capitolio, a los pies de la República. Recientemente, Luis Manuel volvió a mirar la vida y las oportunidades de ser feliz y, una vez más, su muerte en escena extirpó sensibilidades.

Ahora quisiera creer que ha muerto ficticia y magistralmente, como tenía acostumbrado a su público. Pero la muerte y su poder arrebatador se han lanzado sobre el actor prolífico a quien muchos llamaban maestro. Aparentemente temido, su imponente sobriedad venía acompañada de una extraordinaria calidad humana, comentan los que compartieron con él en la vida y el trabajo. Su sentido del humor fue agudo, incluso en el set de grabación.

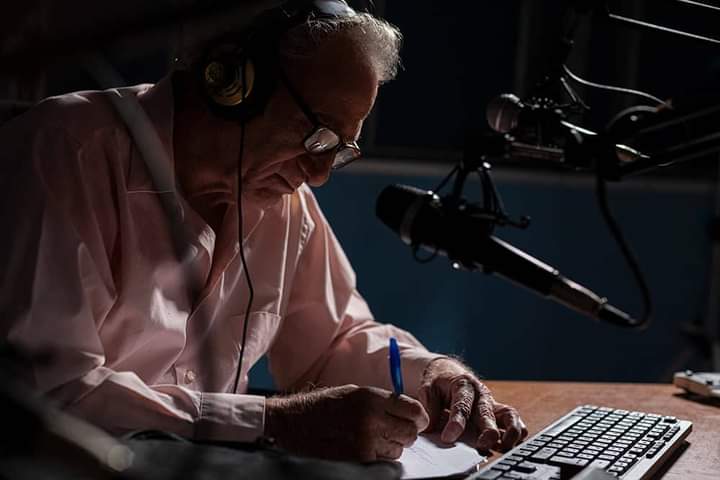

En varias ocasiones, se refería al ritmo acelerado como exigencia productiva en los rodajes, aun así, se involucraba frecuentemente en proyectos de todo tipo. Podremos disfrutar de su actuación en El derecho de soñar, próxima telenovela que estrenará Cubavisión, donde Breña da vida a un ilustre y experimentado director de programas radiales.

Rubén Breña, el mismo intérprete versátil y consagrado, pintaba cuadros de manera empírica, pues poseía conocimientos de artes plásticas, aunque nunca tuvo una formación sólida en esta manifestación artística. Regalaba a sus amigos algunas de sus creaciones.

Tenía mucho por dar todavía. Emprende el viaje hacia la eternidad con el rastro de un camino luminoso: su arte. El arte en que lo sentimos cólerico, diáfano, agresor, profesor, abuelo…

Hoy leo, descubro y escucho anécdotas con un Rubén Breña protagonista. Yo no tengo ninguna. Jamás lo tuve cerca. Quería conocerlo y en mi imaginación de simple mortal creé escenas donde dialogábamos en una entrevista. Ojalá este escrito surgido del dolor esté a su altura, maestro.

MAS TEMAS

Temas para volver a leer

Asuntos pendientes de un hilo

Miércoles, 26 Abril 2023 09:25

El riesgo en toda obra de arte suele ser el elemento distintivo que la ha de llevar al más rotundo éxito o a un estrepitoso fracaso. Pender de un...

El riesgo en toda obra de arte suele ser el elemento distintivo que la ha de llevar al más rotundo éxito o a un estrepitoso fracaso. Pender de un...

Osvaldo Doimeadiós: Al teatro y al humor les hacen falta nuevas voces

Lunes, 04 Enero 2021 11:34

Sin duda figura entre los actores y humoristas más populares de Cuba. Es sinónimo de simpatía y talento, dos ingredientes que suman, si se les...

Sin duda figura entre los actores y humoristas más populares de Cuba. Es sinónimo de simpatía y talento, dos ingredientes que suman, si se les...

Hacia una transformación de la gestión integral del audiovisual cubano

Jueves, 30 Enero 2020 17:50

El Presidente Miguel Díaz-Canel sostuvo un encuentro con creadores de la Uneac y representantes del Ministerio de Cultura, el ICRT, el Icaic y los...

El Presidente Miguel Díaz-Canel sostuvo un encuentro con creadores de la Uneac y representantes del Ministerio de Cultura, el ICRT, el Icaic y los...

Kiki Corona en los sonidos de la Televisión Cubana

Miércoles, 30 Julio 2025 22:55

El cantautor Kiki Corona celebra 45 años de trayectoria artística, con una prolífica carrera profundamente ligada a la radio y la televisión en la...

El cantautor Kiki Corona celebra 45 años de trayectoria artística, con una prolífica carrera profundamente ligada a la radio y la televisión en la...

Entre la locura, el sueño y el camino (+ Fotos)

Jueves, 25 Noviembre 2021 18:02

El mambí triunfó como mejor video del año y el realizador Joseph Ros brilló como mejor director en una gala sin presencia de público que será...

El mambí triunfó como mejor video del año y el realizador Joseph Ros brilló como mejor director en una gala sin presencia de público que será...

Lucas: 25 años entre la polémica y los aplausos

Sábado, 16 Julio 2022 08:45

Orlando Cruzata. Foto: Tomada de Suena Cubano. Polémica: esa ha sido la palabra que ha definido al proyecto Lucas desde su fundación hace 25 años....

Orlando Cruzata. Foto: Tomada de Suena Cubano. Polémica: esa ha sido la palabra que ha definido al proyecto Lucas desde su fundación hace 25 años....

Presentan en Cuba abarcador volumen sobre los productores de televisión

Domingo, 16 Enero 2022 08:40

La segunda edición de los dos tomos, corregidos y aumentados, del valioso y abarcador libro Lo que no puede olvidar un productor, de Norberto Abreu...

La segunda edición de los dos tomos, corregidos y aumentados, del valioso y abarcador libro Lo que no puede olvidar un productor, de Norberto Abreu...

Abogan por formas más dinámicas de realización televisiva

Lunes, 10 Mayo 2021 07:49

En aras de mejorar las propuestas destinadas a niños, adolescentes y jóvenes el Grupo Creativo Infantil-juvenil del canal Cubavisión asume, de...

En aras de mejorar las propuestas destinadas a niños, adolescentes y jóvenes el Grupo Creativo Infantil-juvenil del canal Cubavisión asume, de...