- Detalles

- Escrito por: Soledad Cruz, Facebook

- Categoría: Articulos favoritos

- Visto: 1554

A sala llena, como lo merece este indispensable de la televisión cubana, el Caracol UNEAC rindió homenaje a Jesús Cabrera como emotivo cierre a varios dias de intentar un encuentro efectivo con los creadores y muy importantes temas no sólo para los realizadores de cine, radio y tv.

A sala llena, como lo merece este indispensable de la televisión cubana, el Caracol UNEAC rindió homenaje a Jesús Cabrera como emotivo cierre a varios dias de intentar un encuentro efectivo con los creadores y muy importantes temas no sólo para los realizadores de cine, radio y tv. Los espacios en la prensa periódica, en la radio, la televisión, las plataformas digitales deberían ampliarse en programas ya establecidos que permitan reconocer un autor premiado en cualquiera de los ámbitos de la cultura artística, y la aspiració tan vieja , como una mayor presencia de la critica cultural no acaba de establecerse.

Los espacios en la prensa periódica, en la radio, la televisión, las plataformas digitales deberían ampliarse en programas ya establecidos que permitan reconocer un autor premiado en cualquiera de los ámbitos de la cultura artística, y la aspiració tan vieja , como una mayor presencia de la critica cultural no acaba de establecerse. Por supuesto, se hacen muchas cosas a favor de la cultura, todas las buenas la reporta la Tv, pero las que faltan hay que hacerlas con ese espíritu laborioso de Jesús Cabrera que homenajeó el Caracol como modo también de mostrar un camino para el buen hacer.

Por supuesto, se hacen muchas cosas a favor de la cultura, todas las buenas la reporta la Tv, pero las que faltan hay que hacerlas con ese espíritu laborioso de Jesús Cabrera que homenajeó el Caracol como modo también de mostrar un camino para el buen hacer.- Detalles

- Escrito por: TV Cubana

- Categoría: Articulos favoritos

- Visto: 1322

De manera especial, esta edición de ComunicarTV resalta el 45 aniversa es organizadoras provinciales del X Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), que comenzó el pasado 5 de septiembre, en las sedes de la organización en Guantánamo y Santiago de Cuba.

es organizadoras provinciales del X Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), que comenzó el pasado 5 de septiembre, en las sedes de la organización en Guantánamo y Santiago de Cuba.

Los encuentros que realicen las comisiones organizadoras en los Comités Provinciales contribuirán a revisar los acuerdos y planteamientos del IX Congreso, su estado de cumplimiento, así como problemas que afectan la creación, expresadas desde las secciones, filiales y asociaciones o en eventos y espacios de debate y crítica.

Según reseña uno de los artículos de este boletín, respecto a los desafíos de la Uneac, su Vicepresidenta Primera, Marta Bonet, señala cómo la organización se continúa insertando en los procesos de la comunidad, en el trabajo con los medios y con la enseñanza artística.

En tal sentido, varias publicaciones en plataformas digitales aseguran queel X Congreso se desarrollará con la mirada puesta en todo lo que desde la cultura, como energía transformadora, se puede hacer frente a la oleada colonizadora global.

Por otra parte, como es habitual, este boletín acompaña las celebraciones y visibiliza los desafíos de los telecentros del país. Precisamente, este mes festejan sus 23 años de quehacer Perla Visión y Televisión Avileña. El primero de ellos, se enfoca en lograr una producción de contenidos para plataformas digitales, así como en el mejoramiento de las condiciones materialesy tecnológicas para lograr esa transformación de la TV tradicional en multimedio.

Por su parte, la televisión avileña ratifica su compromiso de continuar ofreciendo productos audiovisuales que satisfagan las necesidades informativas educativas y de entretenimiento de sus públicos.

La sección Homenaje comparte las notas sobre el fallecimiento de destacadas figuras de la Televisión Cubana: el realizador Julio Armando Vega Quintero, el guionista Pablo Bergues Ramírez y el periodista Virgilio Diago.

En el apartado de Novedades aparecen detalles sobre la convocatoria a los

Premios Santamareare 2023 y del programa Estudio Reacción, una propuesta

del Canal de Todos para el público juvenil, que propicie el intercambio con compositores, productores, intérpretes e ingenieros de sonido de Cuba para analizar canciones que marcan tendencia en las redes sociales, mediante un lenguaje que resulte llamativo a los jóvenes y a los amantes de la música en general.

Esta vez, Verónica Lynn es la protagonista de En primer plano. Próxima a cumplir sus 70 años de vida artística, la Premio Nacional de Televisión y de Teatro comenta instantes de sus más valiosas experiencias.

Al Festival Cuerda Viva 2023, uno de los acontecimientos culturales y mediáticos más relevantes vividos recientemente en La Habana, acerca la reseña incluida en la sección Novedades. Según el texto: “La Gala de Premiación (…) evidenció cuánto talento nace todos los días en nuestro país”.

La sección de Cumpleaños transmite las felicitaciones a las reconocidas actrices Isabel Santos, Amada Morado, Edith Massola y Yazmín Gómez, la conductora Rosalía Arnáez González (presidenta de la Asociación de radio, Cine y TV de la Uneac), Mirta Ramos Difurniao, jefa del Departamento de Relaciones Públicas de la Radio Cubana, el director de programas Fernando Antonio Virgós García, el

productor Norberto Abreu Lizaso, los actores Fernando Echeverría, Carlos Gonzalvo, René de la Cruz (hijo), Jorge Martínez y Omar Alí.

También se destacan los onomásticos de la directora Lolina Cuadra, el músico y director de orquesta Miguel Patterson, el conductor Marino Luzardo, la locutora Marialina Grau y las directoras Odalis Torres, Mariela López y Clara Castillo, además de los aniversarios del Noticiero Nacional Deportivo, los promocionales Al Mediodía y Tele avances, el espacio infantil Tren de Maravillas y de la Orquesta

del ICRT, que arriba a sus 62 años de fundada.

Una frase del líder histórico de la Revolución confirma el relevante papel de los Comités de Defensa de la Revolución, organización que cumple 63 años el próximo 28 de septiembre y que prepara su X Congreso.

- Detalles

- Escrito por: Jordanis Guzmán Rodríguez

- Categoría: Articulos favoritos

- Visto: 1145

Si la programación veraniega en televisión es esperada aun por un gran sector de la población cubana, es en parte gracias a un programa juvenil que ha demostrado durante más de diez años, la infinidad de caminos representacionales existentes para tratar tópicos propios de la adolescencia, una etapa crucial en la vida de los seres humanos. Una calle, mil caminos, así se nombra este programa honesto, cálido, en constante búsqueda muy al interior de la sociedad que hemos sido, somos y seremos.

Una Calle…, como producto comunicacional que es, ha tenido el buen tino de reinventarse todas las veces que lo ha necesitado. En una década el público adolescente ha mutado más de una vez, y con él todo aquello que lo representa desde la comunicación y el arte. Tanto el tono del programa, los temas tratados y la concepción desde la escritura se han adaptado y entendido el poder del criterio popular.

Esta temporada supo zanjar los problemas de la anterior, volviendo a usar solo dos conductoras centrales para guiar los caminos temáticos, que sábado tras sábado cambiaron para el beneficio lúdico de los espectadores. Ingrid Lobaina y Anabel Arencibia fueron empáticas, cercanas a sus entrevistados y al público potencial: los adolescentes.

La sección Vox Populi a cargo de la joven periodista Ana Alina Concepción fue una ganancia. Sus atinadas preguntas a muchachos de estas edades redondeaban los discursos formales de cada uno de los telefilmes expuestos en esta temporada.

Los recurrentes materiales aleatorios como cortos de estudiantes de la FAMCA o fragmentos de series o telenovelas, también se integraron de manera orgánica en el discurso formal de la revista. Gran parte de ese logro está en el cavilado guion, a cargo esta vez de Magda González Grau, quien en temporadas anteriores figuraba como directora general del proyecto.

alle y Dulce María Hernández, mantiene el tono que ha prevalecido en la revista durante al menos 6 temporadas; un tono reposado, reflexivo, quizás en ocasiones demasiado “grave” para la conexión con los adolescentes. Por momentos se siente que la revista está hecha más para los padres de estos “chicos”, que para ellos.

alle y Dulce María Hernández, mantiene el tono que ha prevalecido en la revista durante al menos 6 temporadas; un tono reposado, reflexivo, quizás en ocasiones demasiado “grave” para la conexión con los adolescentes. Por momentos se siente que la revista está hecha más para los padres de estos “chicos”, que para ellos.

Debería existir mayor agilidad en la edición, un mejor uso de la música y un tratamiento más cálido de la fotografía. Para estas edades son muy importantes el color, la luz, el ritmo, lo que es tendencia. Vestir a la revista con los mismos atavíos de su público, es crucial para que el concepto no muera.

La diversidad de temas y su tratamiento en esta temporada favoreció el interés de los televidentes. Los índices de audiencia hablan de un público fiel y seguro de encontrar en esta calle, mil caminos representacionales. Cada telefilme mostró una mirada diferente, propia, muy en consonancia con lo múltiples que son las experiencias de nuestros niños, adolescentes y jóvenes.

A contraluz, telefilme de Tamara Castellanos y guion de Katia Buliés, nos habló desde la ternura sobre la responsabilidad parental y lo importante de los afectos en estas edades. Fue un relato duro, en los contornos de la tristeza, pero con un cierre esperanzador y luminoso.

Días de novios, por su parte, nos trajo un relato de amor adolescente en tiempos convulsos de un país en la búsqueda de su soberanía. El trabajo de la época en este material fue minucioso, correcto, demostrando que con empeño se pueden realizar productos decorosos y de alto vuelo artístico.

Sobre el acoso escolar y el papel de las instituciones educativas en la erradicación de tal fenómeno, se habló en Cosas de Muchachos. Dirigido eficazmente por Alain Finalé y escrito por la imprescindible Lil Romero, Cosas de muchachos no se anduvo con rodeos, describió el fenómeno tal cual se vive en las escuelas cubanas y los terribles efectos en las personas que lo sufren.

De la gordofobia, la bulimia y otros temas relacionados con la percepción sociocultural de los cuerpos, se indagó en Siluetas, un guion del experimentado Hugo Rivalta que potencia desde la puesta en escena el punto de vista de la protagonista, una joven bailarina atormentada por su físico y por la presión profesional de la que es víctima.

De los cuerpos también se habló en Músculos, pero desde otra mirada: la vigorexia o dismorfia muscular tejió la red de esta historia de jóvenes inconformes con su físico y capaces de las medidas más drásticas para “verse bien”; una realidad cada vez más frecuente en nuestro país, a la que a veces no vemos como un problema.

De los terribles efectos, a tan temprana edad, de una condición psiquiátrica como la esquizofrenia en un adolescente, se discursó de modo magistral en Ecos Interiores, con guion de Leyder Forte y la impecable interpretación de Ariel Zamora en el rol protagónico. El audiovisual mostró una realidad a veces invisible, pero presente en nuestro diario bregar de maneras insospechadas.

Lisabeth Rojas Varela escribió y dirigió #Influencer, el último filme de la temporada. En él, la novel guionista explora los aun inciertos caminos de las redes sociales y los generadores de contenidos. Tal tapiz argumental le ayudó a esbozar otros temas como la gordofobia, la responsabilidad parental, la baja autoestima y los estándares de belleza impuestos por la sociedad de consumo.

Este amplio abanico de posibilidades temáticas, hizo de la temporada una de las más exitosas en la historia de la revista. Algunos temas fueron tratados mejores que otros, la visualidad de los telefilmes se mantuvo en estándares promedios de calidad, aunque en muchos de ellos se sintiera falta de ritmo y prisas en la realización.

Hoy más que nunca la existencia de una revista como reflejo de la juventud que tenemos y con la que soñamos, es vital para hacerle frente a problemas sociales y educativos muy enraizados en nuestras cotidianidades. Esta calle y sus miles de caminos representacionales, siguen arrojándonos luces, miradas en constante deconstrucción de una etapa de la vida que nunca será igual: la adolescencia.

- Detalles

- Escrito por: Maya Quiroga / Fotos: Joel Hernández Marín

- Categoría: Articulos favoritos

- Visto: 1647

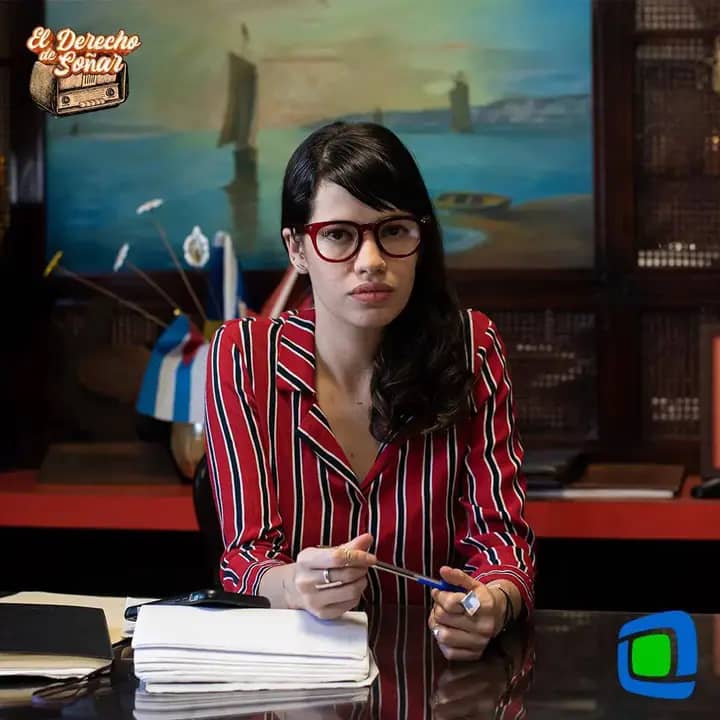

Afirma la actriz Ingrid Lobaina quien le da vida a Damaris, la directora de la emisora habanera CMCU en la telenovela El derecho de soñar

Ingrid Lobaina es una joven actriz y artista visual, apasionada de la fotografía. Graduada de la Escuela Nacional de Teatro (ENA) y Licenciada en Comunicación Audiovisual. En 2022 obtuvo una mención en el concurso de actuación Adolfo Llauradó, de la Asociación Hermanos Saíz, por su personaje de Noemí en la serie Calendario. Su primera incursión en una telenovela fue con el personaje de Heydi en Tan lejos y tan cerca.

Ahora le da vida a Damaris en El derecho de soñar, obra dedicada al Centenario de la Radio Cubana y al aniversario 75 del estreno de la radionovela El derecho de nacer. En esta obra, dirigida a cuatro manos por los experimentados Alberto Luberta Martínez y Ernesto Fiallo, Ingrid tuvo la posibilidad de adentrarse en una parte de la historia de la radiodifusión conocida como “La guerra del aire”, donde se enfrentaron Amado Trinidad, de RHC. Cadena Azul y Goar Mestre, de CMQ Radio.

“Gracias a mi formación en la ENA y en la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual, y a mis profesores Raquel González y Bruno Suárez Romero, ya tenía un conocimiento sobre la historia de la radio. Cuando estudié actuación tuve la experiencia de hacer unos ejercicios donde interpretábamos personajes de capítulos de novelas radiales para formarnos también desde el punto de vista actoral, enfocado en ese medio.

“Al enfrentarme a este proyecto ya contaba con un background de conocimientos que, obviamente, me sirvieron para poder interpretar el personaje de Damaris, la directora de la emisora habanera CMCU.”

Precisamente Damaris es una muchacha joven que encuentra la resistencia de un señor mayor que fue testigo de las transmisiones radiales cuando se estrenó la radionovela El derecho de nacer. ¿Qué referencias tuviste para preparar este personaje?

–Tengo una amiga que me sirvió como referencia. Ella no pertenece al mundo de las artes, sino al de la Medicina, pero igual es una mujer que con una edad temprana se enfrentó a la dirección de una institución importante del país. Me ayudó mucho a la hora de caracterizar el personaje al contarme sus experiencias, justamente sobre los conflictos a los que tuvo que enfrentarse por problemas generacionales y de machismo. Eso me sirvió para preparar mi personaje desde la perspectiva psicológica.

“También me valí de mis propias vivencias cuando me gradué y me tocó pasar el Servicio Social con choques generacionales y la resistencia de las personas mayores, con más experiencia, que llevan muchos años en sus puestos de trabajo y ven con recelo a los jóvenes que a veces llegan con ideas un poco más novedosas y atrevidas”.

¿Qué te aportó, desde el punto de vista profesional, interpretar este personaje?

–Ha sido una oportunidad gigante que Luberta y Fiallo, como representantes de todo un equipo de realización, me hayan abierto las puertas de la telenovela porque desde el punto de vista profesional es un honor haber trabajado con actores de la talla de Jorge Martínez, Rubén Breña, a quien tengo en un lugar muy especial de mi corazón, y Roberto Perdomo, entre otros que no menciono porque es una lista larguísima pero que igual me acompañaron mucho y me ayudaron a compartir escenas de una alta sensibilidad y complejidad. Fueron para mí como clases magistrales.

“Por otra parte este es un personaje que le hacía falta a mi carrera porque ya había pasado por una experiencia maravillosa con Noemí en las dos primeras temporadas de la serie Calendario, lo que me hizo ganarme el cariño del público y me dio mucho reconocimiento. Ya tenía la intención de poder enfrentarme a personajes de una madurez un poco más elevada, de una complejidad psicológica mayor.

“Aunque Damaris, en la evolución de la novela, todavía no ha podido mostrarse en todo su esplendor tiene un recorrido muy hermoso durante los 60 capítulos. Este es un trabajo muy rico, desde el punto de vista dramatúrgico. Lo mejor es estar pendiente y esperar, porque van a suceder muchas cosas.

“Fue un gran aprendizaje porque me hizo desarrollar mucha sensibilidad hacia los que hacen la radio en Cuba. Siento mucha admiración por esas personas que son muy trabajadoras, muy entregadas, muy apasionadas y creo que merecen un homenaje como el que les estamos haciendo en El derecho de soñar”.

Precisamente se cumplen en este 2023, 75 años del estreno de la radionovela El derecho de nacer que fue tan exitosa en su momento. Desde tu punto de vista, ¿cuánto puede aportarles a los espectadores llevar el mundo de la radio a un espacio tan popular y tan seguido en nuestro país como el de las telenovelas?

–Estoy muy pendiente de la recepción que ha tenido el proyecto en los espectadores. Sabemos que nuestro público, en su mayoría, consume muchas telenovelas: les gustan, las disfrutan y las comentan. Crean comunidades en las redes sociales para hablar del trabajo de los actores. Entonces creo que ha sido muy valioso que se le rinda un homenaje merecidísimo a la radio cubana.

“Además me he dado cuenta de que muchas personas mayores están disfrutando la telenovela porque, de una u otra manera, crecieron escuchando la radio. Quizás por la misma evolución de las tecnologías habían dejado un poco de lado la valía y la inmediatez de este medio y ahora están de nuevo reconectándose con el universo radial. Están teniendo la oportunidad de ver cómo es ese mundo por dentro, que ellos han escuchado, pero no han visto, y no tenían idea de cómo son las dinámicas al interior de una emisora radial, cómo son sus personajes y sus vidas.

“Los actores de la telenovela somos los representantes de esos miles de mujeres y hombres que trabajan sin descanso, desde muy temprano en la mañana, y que le ponen mucha pasión a lo que hacen”.

¿Cuáles nuevos proyectos profesionales te ocupan en estos momentos?

–Ahora mismo estoy tomándome el tiempo de disfrutar como una simple espectadora, los lunes, miércoles y viernes los capítulos de la telenovela. Aunque no voy a estar en la tercera temporada de Calendario siempre va a formar parte de mi vida. Es muy difícil separar esa conexión tan medular que tengo con la serie.

“Sigo los sábados en el espacio juvenil Una calle mil caminos y recientemente empecé a trabajar en la compañía Jazz Vilá Project. Estoy retomando mis andanzas por las artes escénicas en el teatro porque llevaba muchos años sin conectarme con ese mundo y estoy disfrutando mucho esta nueva etapa”, concluye Ingrid.

- Detalles

- Escrito por: Valia Valdés

- Categoría: Articulos favoritos

- Visto: 2169

El director José Víctor Herrera se encuentra en medio de las grabaciones de un nuevo capítulo de Tras la Huella que aborda el tema de las personas desaparecidas. En la noche, escrito por Nilda Rodríguez, llegará a nuestras pantallas el próximo diciembre.

Para conocer los entresijos de la televisión es necesario involucrarse en el dinamismo del set, por lo que visitar la locación del policiaco me permitió conocer más de cerca a la actriz manzanillera Maikel Amelia Reyes, quien interpreta el personaje de la Mayor Lucía en el serial Tras la Huella.

La actriz integra el elenco de la serie desde hace ocho años. Sobre la evolución del personaje y su desarrollo profesional, comenta:

«Lucía es un personaje que ha cambiado. Todos los días evoluciona y su transformación va a la par de mi desarrollo como actriz y como persona.

«En cada capítulo se aprende porque los casos son diferentes y hay situaciones que, por supuesto, te enseñan más que otras. La interpretación depende en gran medida del guion y la profundidad de la investigación que lo sustente.»

¿Cómo fue diseñado el personaje de Lucía?

«La caracterización fue concebida con características muy puntuales. Es psicóloga y estudió Derecho en el Instituto del MININT. En distintos momentos manifiesta su conocimiento de esas especialidades, lo que es muy útil a la hora de llevar a cabo el proceso de investigación y enfrentar cada interrogatorio, cada entrevista.»

¿Esta temporada le plantea alguna dificultad, un nuevo reto?

«Yo pienso que los retos son una cuestión personal. A veces hay momentos en que la vida no es quien te pone los retos, sino que eres tú quien te propones nuevas metas mientras haces aparentemente lo mismo.

«Como equipo hemos enfrentado procesos duros de rodaje durante la post pandemia, debido a situaciones difíciles de producción ocasionadas por la situación del país, de la que no somos ajenos. Eso es un reto también. Debes sobreponerte a todo para dar lo mejor al público.»

Maikel Amelia integra el elenco de Tras la Huella hace ocho años como la Mayor Lucía (Foto: Valia Valdés)

¿También se encuentra atraída por la dirección?

«Soy graduada de Dirección de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual (FAMCA), adscripta a la Universidad de las Artes. Me gusta mucho el género documental y acabo de terminar una realización de ese género titulada Almas, que tiene que ver con la tercera edad.»

¿A qué se debe su interés por ese tema?

«Me apasionan mucho los niños y los viejitos. Creo que son las personas más frágiles dentro de la sociedad.

«El envejecimiento de la población es una realidad que enfrentamos en Cuba y a nivel mundial. En ocasiones no somos conscientes de que, lo que lo que damos hoy, será lo que recibiremos mañana, por lo que debemos enseñar a los niños a querer y a respetar a los adultos mayores, a los abuelos.»

¿Puede referirse a la realización del documental Almas?

«Almas entrelaza las historias de varios ancianos. Partió de un proceso de investigación que comencé mientras estudiaba en la FAMCA y que motivó un primer acercamiento audiovisual hacia la temática.

«En la realización del documental conté con el apoyo del asilo de Santovenia, del Dr. Pedro Hernández, de la FAMCA, y la asesoría del director Eduardo Eimil.»

¿Cuál fue la intención que se planteó con la obra?

«Despertar un poquito de conciencia sobre la situación de los ancianos.»

El arte de Maikel Amelia la convierte en una especie de influencer en las redes sociales, con más de 261 mil seguidores en Instagram, además, se ha estrenado como emprendedora, creando su propia boutique (Foto: Instagram de Maikel Amelia)

¿Tiene otros proyectos como directora?

«No sé si en un futuro, además de documentales, realice dramatizados. He investigado muchos temas nacionales que pueden ser documentos interesantes, conflictos y problemáticas que no se han tratado.»

Al reunir la dualidad actriz - directora, ¿cómo asume la actuación?

«Soy muy dócil como actriz. Inevitablemente, desde la mirada como directora, hay momentos en que tienes una visión de la escena en la que dices: ¡Me gustaría hacerlo de esta manera!, pero cuando actúo no puedo ejercer presión porque cada director tiene una sinfonía en su cabeza y respeto mucho el criterio de la dirección.

«Cuando actúas no te ves, entonces debes confiar en el director, entregarte y que él sepa que tu confianza es absoluta para dejarte guiar, porque si no hay una guerra interna que no es buena ni para el director ni para ti.»

La artista resume lo que considera su responsabilidad ante los espectadores:

«Siento que trabajar en la televisión como actriz es la manera de cumplir mi misión con mi gente, con Cuba.

«A través del trabajo artístico quiero expresar el agradecimiento a mis coterráneos, al público que me trasmite cariño y respeto cada día; eso me obliga a esforzarme aún más.»

Maikel Amelia junto al director de fotografía Rafael Ayud, en el set de rodaje de la telenovela Viceversa (Foto: Cortesía de la entrevistada)

Mikel Amelia tiene un vasto historial en radio y televisión, tanto en Bayamo como en la capital. Además de intervenir en el cine, ha tomado parte en las telenovelas Santa María del Porvenir, La otra esquina, En tiempos de amar y la serie Promesas, entre otras producciones.

Por estos días, simultanea los tensos casos de Tras la Huella con la grabación de otra telenovela: Viceversa, dirigida por Loysis Inclán y Eduardo Eimil, en la que interpreta un personaje sumergido en una polémica situación familiar.

Aunque esos compromisos le imponen a una carga de trabajo mayor, se siente feliz por realizar su vocación y asumir roles que le permitan mostrar matices distintos.

Siempre amable con el público y sus colegas, la actriz satisface la curiosidad de los lectores al compartir sus pasiones: la familia, la música, su tierra querida, y por supuesto, actuar.